Die Tribute von Panem: Das Spektakel der Dystopie

Eigentlich sollte die Filmreihe Die Tribute von Panem "nur" einer dieser gefälligen Young-Adult-Bombast-Filmreihen sein. Mit einer Dekade Abstand offenbart sich der Vierteiler jedoch als ziemlich treffsichere Darstellung der Dystopie, Sensationslust und Kriegsführung im 21. Jahrhundert. Den Film gibt es gerade auf unserem "ALLSTARS"-Kanal bei Amazon Prime zu sehen.

Nach der Veröffentlichung von Suzanne Collins’ Jugendroman "Die Tribute von Panem – Tödliche Spiele" 2008 dauerte es nur etwa ein halbes Jahr, bis sich eine Produktionsfirma die Filmrechte an dem Material sicherte und mit der Entwicklung einer Kino-Adaption begann. Als der erste Film Die Tribute von Panem – The Hunger Games dann 2012 endlich erschien, ging alles genauso schnell: In vier Panem-Blockbustern in ebenso vielen Jahren kämpfte sich Jennifer Lawrence als Revolutions-Heldin Katniss Everdeen über die Leinwände. Das imposante Tempo hatte sicher mit dem großen Hype um Collins’ Romanreihe und der Kurzlebigkeit von Erfolg in Hollywood zu tun, aber man kann dahinter noch einen weiteren Faktor vermuten: Zeitgeist.

Die Panem-Filmreihe ist deutlich düsterer als andere Young-Adult-Hits wie Harry Potter oder Twilight. In diesen beiden Franchises kommen Tod und Gewalt natürlich auch vor, aber was Die Tribute von Panem so brutal wirken lässt, ist ihr blanker Realismus. Wir sind nicht konfrontiert mit Fabelwesen, Magier:innen oder Vampiren; die Welt von Panem ist nicht mystisch und verzaubert, sondern funktioniert im Grunde nach den gleichen Regeln wie unsere. Diese Menschen auf den Bildschirmen könnten wir sein, diese Dystopie könnten wir durchleben. Und zehn Jahre, nachdem das Finale des Original-Vierteilers in die Kinos kam, scheinen die Parallelen zur Realität noch deutlicher hervor als damals.

Die Gamification der Gewalt

Klar, in Sachen Technologie ist uns Panems Kapitol ein paar Jahre voraus. Hier leben in einer nicht allzu weit entfernt scheinenden Zukunft die Schönen und Reichen – das "Eine Prozent" – im Überfluss in einem Stadtbild zwischen Futurismus und Drittem Reich. Understatement scheint bei so viel Reichtum nicht mehr angesagt zu sein: Die Settings sind imposant; Kostüme, Make-Up und Haare flamboyant bis hin zur Geschmacklosigkeit. In dieser Metropole finden auch die Hunger Games statt, in denen sich Jugendliche aus den zwölf Distrikten unter dem Scheffel des Kapitols jährlich in einem Battle Royale bis auf den Tod bekämpfen müssen. Die damit verbundenen Themenkomplexe wie Ausbeutung, Gewalt, Klassismus und Militarismus sind alles andere als Fiktion, sondern lediglich "unterhaltsam" zugespitzt: Der erste Panem-Film The Hunger Games unter der Regie von Gary Ross (Pleasantville, Ocean’s 8) zeigt uns die Gamification der Gewalt und Dystopie als extravagantes Spektakel für die herrschenden Massen.

Caesar Flickerman (Stanley Tucci, links) und Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence, rechts) bei der Show vor dem Todeskampf. © 2014 Lions Gate Entertainment Inc.

Diese "Spiele" sind eine jahrzehntelange Bestrafung für einen lang vergangenen Aufstand der Distrikte: eine Machtdemonstration und Erinnerung daran, wer die Kontrolle hat und wem ihre Leben gehören. Sie sind aber auch Unterhaltung: eine perfide Form von Reality-TV für die sensationslustige Herrschaftsklasse, die vor lauter Privilegien und Macht ihre Humanität vergessen hat. Die High Society darf sich am Leid der Tribute ergötzen, darf sie striegeln, herausputzen und begutachten wie Dressurhunde und auf sie wetten wie auf Rennpferde. Während die Arena zum Kriegsgebiet wird, müssen sie niemals damit konfrontiert werden, dass sie mit echten Menschen, echten Schicksale spielen. Und selbst wenn: Es ist ihr gutes Recht.

Und gerade, als man sich über diese Grausamkeit empören will, drängt sich die berechtige Frage auf: Wie groß ist da eigentlich noch der Unterschied zu aktuell gehypten Shows wie den "Beast Games", bei denen Millionen von Dollar verschleudert werden, während Teilnehmende sich vor laufenden Kameras erniedrigen, um Krankenhausrechnungen zahlen oder ihre Kinder versorgen zu können, da System und Gesellschaft sie im Stich lassen? Auch das sind die Hunger Games: ein falscher Hoffnungsfunke, dass die Gewinner:innen irgendwie aus ihrer Hölle entkommen können. Es ist das Narrativ des "American Dream": Man kann alles schaffen, wenn man sich nur genug anstrengt – und wer es nicht schafft, strengt sich eben nicht genug an. Dabei sind die Karten gezinkt und man kann in diesem Spiel, in diesem System nur verlieren.

© 2014 Lions Gate Entertainment Inc.

Die enttäuschende Realität

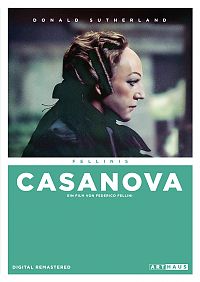

Präsident (vielmehr: Diktator) Snow, gespielt von Donald Sutherland, offenbart im Film einmal das politische Kalkül der leeren Versprechungen vor den Spielen: "Wozu brauchen wir einen Gewinner? Wenn wir die Distrikte bloß einschüchtern wollten, könnten wir auch 24 Tribute zusammentreiben und auf einen Schlag hinrichten. Das ginge viel schneller…" Eine kurze, theatralische Pause. Dann: "Hoffnung. Hoffnung ist das Einzige, was stärker ist als Furcht. Ein bisschen Hoffnung ist nützlich, eine Menge Hoffnung ist gefährlich." So konkret würde das wohl kein Herrscher in unserem kapitalistischen, imperialistischen System jemals benennen – außer vielleicht ein machttrunkener Donald Trump.

Und da liegt vielleicht der größte Unterschied zwischen der Welt von Panem und der Realität: Der Weg in die Dystopie und die Abschaffung unserer freiheitlichen demokratischen Werte sind in Wahrheit deutlich unspektakulärer, die Key Player geradezu enttäuschend. Den Bösewichten im Film – ausnahmslos charmante, intelligente Masterminds wie Präsident Snow oder später in den Mockingjay-Filmen von Regisseur Frances Lawrence (Constantine, Water For Elephants) Präsidentin Coin (Julianne Moore) – stehen im wahren Leben Unsymphaten wie Trump, Elon Musk, Alice Weidel oder Friedrich Merz gegenüber. Statt pompösen Outfits, großen Frisuren und knalliger Schminke kriegen wir "Republican Make-Up", Trad Wives und "Conservative Girl Looks". Ernüchternd.

Präsident (vielmehr: Diktator) Snow, gespielt von Donald Sutherland © Studiocanal GmbH / Murray Close

Propaganda von der Front

So fürchterlich pompös wie in The Hunger Games wird die Panem-Reihe jedoch nie wieder: In Catching Fire bäumt sich das Kapitol auf und versucht, mit einer Mischung aus Lügen und steigender Polizeigewalt die aufkeimenden Revolten in den Distrikten zu unterdrücken – vergebens. Doch selbst als die Hunger Games und der Krieg von der Arena in die Straßen Panems ziehen, bleiben das Spektakel und die große Inszenierung noch oberste Priorität. Sie wandeln lediglich ihre Gestalt. Als Katniss in Mockingjay – Teil 1 wort- und sprichwörtlich in den Untergrund im vermeintlich zerstörten Distrikt 13 geht, um sich der Widerstandsbewegung anzuschließen, wird sie zum Gesicht der Revolution emporgehoben (oder degradiert?).

Ihre Rolle als Propagandafigur ist es, in einem maßgeschneiderten Kostüm imposante Image-Filmchen zu drehen. Da steht sie also zwischen den Trümmern zerbombter Gebäude, spricht von Solidarität und Hoffnung, und man fragt sich, ob diese Mischung aus Kriegsberichterstattung und einem Ruf zu den Waffen jetzt schon blanker Sensationalismus ist. Es braucht jedenfalls nicht viel Vorstellungsvermögen, um sich diesen Content auf TikTok vorzustellen – Influencer:innen an vorderster Front. Auch die Revolution kommt eben nicht ohne Imagekampagne aus. Und die Relevanz des schönen Scheins ist allen bewusst: "Zeig ihnen nie, dass du blutest", sagt Präsident Snow einmal dazu.

V.l.n.r.: Peeta Mellark (Josh Hutcherson), Finnick Odair (Sam Claflin), Castor (Wes Chatham) und Messalla (Evan Ross) im Straßenkampf. © Studiocanal GmbH / Murray Close

Je weiter der Bürgerkrieg fortschreitet, desto echter wirkt Die Tribute von Panem mit seinen Darstellungen von direkter Aktion, psychologischer Kriegsführung und Zerstörung. Fast scheint es, als vergesse der Film dabei seine Young-Adult-Zielgruppe. Bis zuletzt wird der Kampf nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Kameras ausgetragen. "Sie sind nicht gekommen, um uns zu befreien. Sie sind gekommen, um unsere Lebensweise zu zerstören", mahnt Präsident Snow zuletzt in einer Übertragung an das Volk, und man wundert sich kurz, ob man versehentlich eine Schalte aus dem Bundestag oder dem Weißen Haus eingeschaltet hat. Am Ende gewinnen natürlich, wenn auch nur knapp, die Guten – noch einer dieser wenigen Unterschiede zur Realität.

Auch wenn sich Die Tribute von Panem um politische und gesellschaftliche Details drückt und als glatter Hollywood-Bombast kaum das Zeug zum expliziten Politfilm hat: Die Verweise auf unsere Lebensrealität sind kaum zu übersehen. Etwa, dass es die jungen Menschen sind, die unter der Last früherer Generationen leiden. Dass die Bevölkerung gegeneinander aufgestachelt wird, um ihre Aufmerksamkeit von den Tyrannen in ihren Palästen abzulenken. Dass Unterdrückung und Gleichschaltung nichts mit Frieden und Freiheit zu tun haben. Und, auch das ist hoffentlich wahr, dass es nur einen kleinen Funken braucht, der ein Lauffeuer des Umbruchs entfacht.

Christina Wenig