Top 5: Diese Filme sind wie ein gutes Album

In unserer Themenreihe widmen wir uns heute dem viel geliebten Genre des Musikfilms: Wir haben fünf Empfehlungen rausgesucht, von der wilden Doku bis zum Film-Musical.

"Was würdest du tun, wenn du keine Musik mehr spielen könntest?" "Mh, also weißt du, so lange es den Sex und die Drogen noch gibt, könnte ich auch ohne den Rock'n'Roll." Dieser kurze Dialog stammt aus dem weisesten Musikfilm, der jemals gemacht wurde: Spinal Tap. Und eigentlich ist dieser Part der einzige Moment, in dem die Schauspieler der Fake-Band einmal daneben liegen. Denn natürlich wissen sie, dass es ohne Musik eben nicht geht. Ohne sie wäre unser Leben leerer. Und ohne die Musik würde es all diese wundervollen Filme hier nicht geben. Ergreifende Dokumentationen wie Mama Africa über die grandiose Miriam Makeba oder die Stooges-Doku Gimme Danger, die so wild und verschwitzt ist wie die Künstler, die sie portraitiert. Fiktionalisierte, filmische Liebeserklärungen, wie Love & Mercy, in denen Cast und Regie bis ins Herz jener Künstler vordringen, die sie verehren. Oder aber Spielfilme wie Die Regenschirme von Cherbourg, die vor lauter Liebe zum Tanz und zur Musik selbst wie ein gutes Album funktionieren.

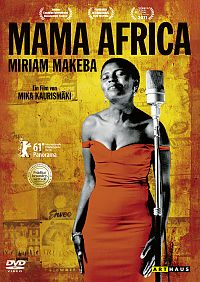

Mama Africa

Kürzlich machte eine Grafik die Runde, die zeigt, welche Musikrichtungen der schwarzen Kultur entstammen und welche der weißen. Das Ergebnis ist eindeutig: Wir Weißbrote waren meistens eher die dreisten Diebe als diejenigen, die wirklich die Impulse gesetzt haben. Um diese Erkenntnis zu vertiefen, empfehlen wir Mama Africa über die 2008 verstorbene Sängerin Miriam Makeba, die als erste schwarze Südafrikanerin mit Songs wie "Pata Pata" und dem souligen "Quit It" zum internationalen Popstar wurde, tief verehrt von Künstlern wie Paul Simon und Harry Belafonte, der Makeba die ersten Gigs in den USA verschaffte. Regie führte übrigens Mika Kaurismäki, der Bruder von Aki.

Spinal Tap

Ein Musikfilm, den alle, die Musik machen (oder lieben oder im Idealfall beides) einmal im Leben gesehen haben sollten. Unser Nerdwissen über Spinal Tag haben wir hier im Magazin schon ausgebreitet, deshalb hier "nur" eine Szene, die immer noch Gold ist:

Love & Mercy

Ein Film über das Leben und Leiden des Brian Wilson, den das Beach-Boys-Mastermind selbst "very factual" nannte. Und irgendwie hat Wilson damit zwar recht, aber trotzdem berührt dieser Film ungemein. Pohland konzentriert sich auf zwei entscheidende Lebensabschnitte im Leben von Brian Wilson: die Arbeit an "Pet Sounds" Mitte der 60er, bei der Wilsons psychische Erkrankung deutlich wurde und Wilsons 24-Stunden-Therapie beim fragwürdig arbeitenden Psychotherapeuten Dr. Eugene Landy in den Achtzigern. Paul Dano spielt den jüngeren Wilson, John Cusack den älteren – und beide sorgen auf ihre Weise dafür, dass Love & Mercy trotz der betont unaufgeregten Regie ans Herz geht – und den Wunsch weckt, danach eine Beach Boys-Platte aufzulegen, oder die großartige Ballade von Wilsons Soloalbum, die dem Film den Titel gibt.

Die Regenschirme von Cherbourg

Jacques Demy hat uns in den Sechzigern gleich zwei Musicalklassiker geschenkt: Die Regenschirme von Cherbourg und Das Mädchen von Rochefort. Man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass vor allem erst genannter hier und da Inspiration für La La Land lieferte. Aber die Frage ob nun Catherine Deneuve oder Emma Stone besser tanzt, haben wir ja schon an anderer Stelle "beantwortet". Das Lieben und Sich-im-Leben-verpassen von Geneviève und Guy kann man sich jedenfalls immer noch regelmäßig in all seiner Süße, Tragik und bisweilen mit Absicht überzuckerten Romantik reinziehen, ohne an einem Zuckerschock zu sterben.

Gimme Danger

Wir erinnern uns noch immer gerne an die deutsche Kinopremiere von Gimme Danger im Kino International, bei der sogar Iggys Sohn und der ein oder andere alte Weggefährte am Start waren. Die beiden Jims waren weilten an dem Abend jedoch leider auf dem falschen Kontinent. Gemeint sind Regisseur Jim Jarmusch und dessen Buddy Jim Osterberg – besser bekannt als Iggy Pop. Die euphorische und in vielen Szenen herrlich schwitzige Doku konzentriert sich auf Iggys Zeit mit den Stooges, die Jarmusch immer noch gerne als "die größte Rockband aller Zeiten" bezeichnet. Darüber kann man sicherlich streiten, denn die Stooges haben in ihrer Zeit nie ganze Stadien vollgemacht wie andere Rockbands später, aber sie haben mit ihren wilden Shows und ihrem aggressiven Spiel mal eben Punk ermöglicht – und damit Musikgeschichte geschrieben.

Weitere Musikfilme, die alle mindestens genauso gut wie diese hier sind, gibt es hier.