Top 5: Außergewöhnliche Biopics über Musiker*innen

Vor wenigen Tagen hat Robbie Williams sein Biopic Better Man angekündigt. Der Clou dabei: Williams wird von einem CGI-animierten Affen verkörpert. Eine gute Gelegenheit für einen Blick auf Musik-Biopics, die ähnlich kreative Wege gehen.

1. Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte

Es war eine außergewöhnliche Regie-Wahl für einen Film über einen der größten Sänger Frankreichs: Der Comic-Zeichner Joann Sfar gab mit Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte sein Regiedebüt und traf einige sehr spannende, kreative Entscheidungen. Er konzentriert sich einerseits auf die schillernden Frauen, mit denen Serge Gainsbourg verkehrte, aber er rückte auch den inneren Konflikt des Künstlers in den Fokus: Gainsbourg fühlte sich durch und durch als Franzose, wurde von der Polizei und den konservativen Gegnern aber oft auf sein Jüdisch-Sein reduziert. Sfars Ideenreichtum und sein am Comic geschulter Sinn für starke Bilder, stellt dem Sohn ukrainisch-demokratischer Immigranten deshalb gar ein maskiertes "Jüdisches Ich" an die Seite, mit dem er oft ins Zwiegespräch tritt.

Sfar sagte im Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" dazu: "Es war die französische Polizei, die aus Gainsbourg einen Juden gemacht hat. Interessanterweise stammt er nämlich nicht aus einer religiösen Familie, in der man das Jüdisch-Sein betonte. Gainsbourgs Eltern wollten französischer sein als die Franzosen. Seine Identität wird ihm vom Staat gegeben. Er sieht sich als Pariser Junge, er ist in Paris geboren, und plötzlich bestellt ihn die Polizei ein und gibt ihm einen gelben Stern. Gainsbourg hat die Geschichte immer so erzählt, dass er unbedingt der Erste sein wollte, der diesen Stern bekommt. Als ein Polizist sagt: ‚Du hast es aber eilig, deinen Stern zu bekommen‘, antwortet Gainsbourg: ‚Das ist nicht meiner. Es ist Ihrer.‘ Es sind die Gastländer die dem Einzelnen seine Identität geben. Und sie beeinflussen, ob der Einzelne Lust hat, zu der Liebe zu dem Land, in dem er lebt, zu stehen, oder, wenn es nicht läuft, sich zu sagen, dann provoziere ich eben."

2. The Doors

Es braucht nur die ersten Sekunden von Oliver Stones The Doors und man weiß: Das hier wird ein bunter Trip! Die Farben vibrieren, die Stimmen schweben durch die Studioflure, Worte und Sätze mäandern umher und verbinden sich immer wieder zu erstaunlich poetischen und pointierten Beobachtungen. Von Anfang an nahm sich Oliver Stone Freiheiten, die man einem vermeintlichen Biopic selten verzeiht. Zumindest wenn man Die-Hard-Fan der Band ist, die da portraitiert wird.

Aber Oliver Stone sagte dem "Hollywood Reporter" vor einigen Jahren zum 30. Jubiläums des Films recht treffend, dass er genau das vorgehabt habe: "Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon so viel Kritik einstecken müssen. Ich will nicht in Selbstmitleid verfallen, aber mein Gott, ich hatte gerade Geboren am 4. Juli, Talk Radio und Wall Street gemacht. Ich war erschöpft von dem Versuch, realistisch zu sein. The Doors war für mich: Freiheit. Es war, als ob man sich die Kleider vom Leib reißt und atmet. Es ging darum, rauszugehen und verdammt viel Spaß beim Filmemachen zu haben. Nach JFK und Heaven & Earth habe ich Natural Born Killers gemacht. Auch hier wollte ich frei sein. Diese Filme machen mich an."

Auch The Doors macht ungemein an: Und das liegt viel an seinem charismatischen Hauptdarsteller. Selbst die Hater des Films waren sich meistens einig: Val Kilmer spielt darin eine seiner ikonischsten Performances und schafft es, dass man selbst in den abgründigsten Momenten in Morrisons Leben immer noch Sympathie für diesen Mann empfindet. Außerdem hat er einen Sex-Appeal, der dem realen Jim Morrison schon sehr nahekommt.

3. Inside Llewyn Davis

"You can't be afraid of failure and you can't be afraid of success, because either one gets in the way of your work." Dieses hier sehr gut passende Zitat stammt von Dave Van Ronk, dessen Autobiografie Pate stand für den fiktiven Folksänger Llewyn Davis. Ein cleverer Kniff der Regie führenden Coen-Brüder Joel und Ethan, die auch das Drehbuch schrieben. Damit befreien sie sich aus dem System oder Korsett Biopic, das ja leider nur in den seltensten Fällen zu überraschenden, geschweige denn guten Filmen führt. Die Coens modellieren ihr 60er-New-York nach Van Ronks Erinnerungen und sie teilen seinen wissenden, trockenen, selbstironischen Humor. Ihre Geschichten aus der Greenwich Village-Szene – die bekanntlich Joni Mitchel, Bob Dylan, Joan Baez und Phil Ochs hervorbrachte - sind keine verklärten Hymnen, bei denen Rolling-Stone-Abonnenten der ersten Stunde feuchte Augen kriegen. Die Coens zeigen eher die Alltäglichkeiten und Absurditäten, den Struggle mit Karrieren, die noch keine sind und manchmal auch keine werden. Aber sie zeigen eben auch – und dafür liebe ich diesen Film - die magischen Momente. Und die passieren meistes, wenn die Musik spielt.

Schon der Beginn des Films ist so ein Moment: Wir hören eine Akustikgitarre. Stimmengewirr. Es ist 1961, wir sind im heute legendären Gaslight Cafe. Schwarz erfüllt das Bild, das Schimmern eines Scheinwerfers im Hintergrund. Ein Mikrofon in Nahaufnahme. Oscar Isaacs bärtiges Gesicht nähert sich. Und dann singt er, mit einer mehr als passablen Stimme, das Lied "Hang me, oh hang me". Ein traditioneller Folksong, der seit Jahrzehnten in vielen Versionen und mit vielen Titeln existiert. Dave Van Ronk spielte ihn gerne – und seine Version ist bis heute wohl die bekannteste. Die Coen-Brüder spielen den Song komplett aus – kaum Schnitte, kein Heckmeck. Bis der letzte Akkord verklingt, die Leute kurz johlen und klatschen. Und der Manager des Cafés nur wenige Sekunden später zu Llewyn Davis sagt: "I don’t give a shit. It’s just music." Eine Gleichgültigkeit, eine Routine – die in dieser ach so tollen Musikwelt eben auch existieren. Und sie ironischerweise am Leben und am Laufen halten.

4. Control

Wer das kurze Leben des Joy-Division-Frontmanns Ian Curtis verfilmt, macht naturgemäß einen düsteren Film. Warum also nicht genau diese Tatsache ästhetisch herausstellen und es gar nicht erst mit anderen Farben als Schwarz-, Weiß- und Grautönen probieren? Und die perfekte Wahl für diesen Ansatz? Natürlich Musikfotograf Anton Corbijn, dessen Schwarz-Weiß-Ästhetik die Popwelt von Johnny Cash bis U2 und zurück geprägt hat.

Basierend auf dem sehr persönlichen Buch "Touching from a Distance" von Curtis’ Witwe Deborah findet Corbijn in Control die perfekte Stimmung und die perfekte Ästhetik für diese Zeit und diese Musik. Wobei der Film alles andere als kalt ist: Eher im Gegenteil. Die strenge Ästhetik lässt viel Raum für das warme, empathische Spiel von Sam Riley als Curtis, Samantha Morton als Deborah und Alexandra Maria Lara als Ian Curtis' Affäre Annik Honoré. Eine romantische Sidenote dazu: Lara und Riley heirateten später und haben inzwischen einen Sohn zusammen.

Wer diesen intensiven Film noch einmal sieht, hat am Ende vor allem das Problem, dass man einige der besten Joy-Division-Songs danach eine Weile nicht mehr hören mag, weil sie den Film in seinen dunkelsten Stunden gänzlich in die Nacht reißen. Zum Beispiel ganz am Ende, wenn "Atmosphere" ertönt. Es ist eines der dunkelsten und schönsten Lieder der Welt, und läuft in Control ausgerechnet in der Szene, als Ian Curtis 1980 nach seinem Suizid tot aufgefunden wird. Schon damals im Kino zuckte man zusammen, als diese einzigartige Bassmelodie von Peter Hook ertönte und Stephen Morris' Drums einsetzten. Man hat Anton Corbijn dafür verflucht und gefeiert, denn natürlich/leider ist dieser Song die perfekte Wahl für diese niederschmetternde Szene.

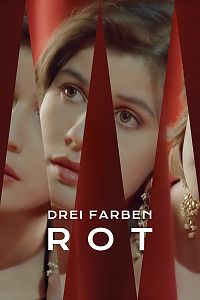

5. Back To Black

Zugegeben: Das Amy-Winehouse-Biopic von Regisseurin Sam Taylor-Johnson ist formal eher konventionell geraten. Sie erzählt chronologisch und setzt vor allem auf ihren Cast und auf die Magie der originalen Schauplätze in London. Was diesen Film so besonders macht, ist die Tatsache, dass sie sich eben nicht (nur) auf den Struggle und die dunklen, oft von Sucht geprägten Momente ihres Lebens konzentriert, sondern eine Hymne auf diese junge, kreative, brillante Frau singt. Bei der Deutschlandpremiere sagte sie dazu: "Ich hatte das Gefühl, ich müsse Amy die Musik zurückgeben. Mir kam es so vor, als hätte all die Berichterstattung nach ihrem Tod und die Amy-Dokumentation ihr Leben auseinandergenommen – bis zu einem Punkt, an dem viele nicht mehr die brillante Musikerin, sondern ein Opfer sahen. Ich wollte einen Film aus ihrer Perspektive machen und mich von ihren Texten leiten lassen, damit wir ihr Leben mit ihren Worten und ihrer Musik sehen und hören können."

Die zweite Besonderheit ist nicht minder erstaunlich: Man stelle sich vor, man mache einen Film über eine der besten Sängerinnen der letzten Jahrzehnte, hat alle Rechte in der Tasche – und benutzt dann nicht mal die originalen Aufnahmen. Diese Chuzpe muss man erst mal haben. Aber Sam Taylor-Johnson hat sich auf ihre Intuition verlassen: Eigentlich habe sie originale Aufnahmen verwenden wollen, aber im Laufe der Vorbereitungen merkte sie, dass ihre Hauptdarstellerin Marisa Abela zwar nicht ganz die Stimme aber die einnehmende Kraft hatte, die Leute dazu zu bringen, sie als Amy Winehouse zu akzeptieren.

Bei der Deutschlandpremiere erzählte Abela : "Viele Schauspielerinnen kamen schon mit Beehive-Frisur ins Studio und in vollem Amy-Make-up. Aber ich wusste, dass der Film nicht nur diese Phase erzählen will, also kam ich ganz natürlich zum Casting. Ich wollte nicht, dass Sam gleich denkt, dass ich wie Amy aussehe – denn das tue ich nicht. Ich wollte, dass Sam merkt, dass ich wie Amy denke und mich wie Amy fühle. Ich dachte mir: ‚Das ist mein Job. Mein Job ist es, euch zu überzeugen, dass ich mich wie sie fühle. Und du hoffentlich, wenn du den Film siehst, sie fühlst.‘ Für alles andere gibt es Hair-Stylisten und Make-up-Artists. Und Gesangstrainer:innen. Auch, wenn man jederzeit eine Winehouse-Aufnahme vorziehen sollte, im Film Back To Black zieht Abelas Stimme jede*n auf ihre Seite.

DK