Lolita oder die verlorene Ehre der Dolores Haze

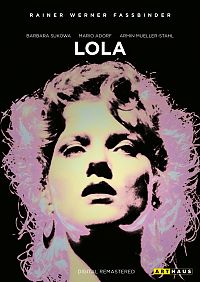

Bei ARTHAUS+ kann man zurzeit Adrian Lynes Verfilmung von Vladimir Nabokovs Roman "Lolita" sehen. Anders als Stanley Kubrick im Jahr 1962 versteht Lyne besser, was der Autor mit seiner Geschichte bezwecken wollte – und ehrt damit ein wenig mehr das Schicksal der zwölfjährigen Dolores Haze.

Es beginnt mit melancholischer, kultivierter Klassik. Natürlich. Seufzende Streicher. Sanftes Piano. Humbert Humbert ist schließlich ein Kulturmensch. Poet. Professor. Literaturfreund. Wir sehen eine malerische, grüne Landschaft. Ein Auto, das über die Fahrbahn schlingert. Am Steuer: Jeremy Irons als Humbert. Er schaut weggetreten. Hat Blut an den Händen. Im Gesicht. Ein Truck kann dem Wagen gerade noch ausweichen. Wir sehen schon jetzt – trotz der weichen Farben, der Postkarten-Landschaft, des stylischen Autos: Diesem Typen ist nicht zu trauen.

Dann eine Stimme aus dem Off. Tief. Männlich. Betont sinnlich. Die Worte einzeln schmeckend. Humbert sagt: "Sie war Lo. Einfach Lo am Morgen, wenn sie vier Fuß zehn groß in einem Söckchen dastand. Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in der Schule. Sie war Dolores auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber war sie immer Lolita."

Es sind die Worte von Vladimir Nabokov, die Regisseur Adrian Lyne hier verwendet. Sie finden sich gleich auf den ersten Seiten des Romans "Lolita", der 1955 zuerst bei Olympia Press veröffentlicht wurde – DEM Verlag für Bücher, die moralische Grenzen überschreiten. Hier erschien zum Beispiel auch im Jahr zuvor "Die Geschichte der O." von Anne Desclos, damals noch unter ihrem Pseudonym Pauline Réage.

Der wohl problematischste Kosename der Weltliteratur

"Lolita" ist wohl der problematischste Kosename der Weltliteratur. So nennt der Ich-Erzähler von Vladimir Nabokovs Roman die zwölfjährige Dolores Haze, die er entführt, von Gleichaltrigen entfremdet, auf einen bizarren Roadtrip mitnimmt und dabei immer wieder vergewaltigt. Nabokovs "Lolita" macht das von Anfang an klar: Bevor Humbert Humbert uns mit blumigen Worten weismachen will, dass wir einer Liebeserzählung lauschen und nicht einer Missbrauchsgeschichte, lesen wir die fiktive Einführung eines Psychiaters, der in nüchterner Sprache und sehr klar das formuliert, was wir auch in den ersten Momenten von Adrian Lynes Film spüren: Diesem Typ ist nicht zu trauen. Humbert Humbert ist ein Pädophiler. Ein Vergewaltiger. Vielleicht gar der Mörder von Dolores‘ Mutter.

Nabokov sagte einmal über seinen berühmt-berüchtigten Protagonisten: "Humbert Humbert ist ein eitler und grausamer Schurke, der es schafft, ‚rührend‘ zu wirken." Das faszinierende, böse an seinem Roman ist genau diese Spannung: Man merkt, dass man diesem belesenen Monster Humbert mit jeder Seite mehr auf den Leim geht.

Bevor "Lolita" zur literarischen Weltsensation wurde, ging es aber schon los mit den Missverständnissen. Nabokov kämpfte anfangs noch dagegen an, wenn wieder ein Verlag eine gutaussehende junge Frau auf das Cover einer "Lolita"-Ausgabe drucken wollte. Viele Lesende und Rezensierende unterschlugen nämlich die nicht ganz unwesentliche Tatsache, dass Dolores 12 Jahre alt ist, als Humbert sie zum ersten Mal sieht. In Zeiten, in denen die alten und mittelalten Männer Hollywoods und der Literaturwelt nur zu gerne junge Frauen an der Seite hatten, wollten viele darin lieber die Geschichte einer fatalen Lieben zwischen einem mittelalten Mann und einer jungen Frau lesen.

Charlotte Haze (Melanie Griffith), Humbert Humbert (Jeremy Irons) und Dolores (Dominique Swain). © ALPHATEX S.A.

Vladimir Nabokov: "Ich schere mich nicht um die öffentliche Moral."

Wie sehr das Vladimir Nabokov ärgerte (und wie generell anders die Zeiten waren), kann man gut aus einigen alten Interviews rauslesen. In einem viel beachteten Portrait in der Zeitschrift "The Paris Review" aus dem Sommer 1967 kam es zum Beispiel zu folgendem Dialog:

INTERVIEWER: "Sie empfinden die Beziehung zwischen Humbert Humbert und Lolita als sehr unmoralisch. In Hollywood und New York sind Beziehungen zwischen Männern um die vierzig und Mädchen, die kaum älter als Lolita sind, jedoch keine Seltenheit. Sie heiraten - ohne besondere öffentliche Empörung, eher mit öffentlichem Gegröle."

NABOKOW: "Nein. Es ist Humbert Humbert, der spürt, dass diese Beziehung als unmoralisch empfunden wird, und mit seinem Text dagegenhalten will. Ich schere mich nicht um die öffentliche Moral, weder in Amerika noch anderswo. Außerdem haben Fälle von Männern in den Vierzigern, die Mädchen im Teenageralter oder in den frühen Zwanzigern heiraten, überhaupt nichts mit Lolita zu tun. Humbert hatte eine Vorliebe für ‚kleine Mädchen‘ - nicht einfach ‚junge Mädchen‘. Nymphetten [im Englischen "nymphettes", eine Wortneuschöpfung Nabokovs, Anmerkung der Redaktion] sind Mädchen. Also Kinder – und keine Starlets oder ‚sex kittens‘. Lolita war zwölf, nicht achtzehn, als Humbert sie kennenlernte. Sie erinnern sich vielleicht, dass er sie, als sie vierzehn ist, als seine ‚alternde Geliebte‘ bezeichnet."

ALPHATEX S.A.

Stanley Kubricks folgenschwerer Irrweg

Der Exkurs in Richtung Nabokov ist in einem Text über Adrian Lynes Lolita ebenso wichtig wie der Blick auf Stanley Kubricks Schwarz-Weiß-Verfilmung aus dem Jahr 1962. Eigentlich wollte und sollte Nabokov selbst das Drehbuch schreiben, was er dann auch tat. Kubrick erachtete es jedoch als unverfilmbar und schrieb es sehr freimütig um.

Humbert Humbert besetzte Kubrick dann mit dem charismatischen James Mason und inszenierte ihn als einen lustigen, schlagfertigen, intelligenten, kultivierten Lebemann. Die damals 14jährige Sue Lyon (die noch lange unter den Dingen leiden sollte, die sie bei den Dreharbeiten erlebte) spielte Dolores Haze, also Lolita. Der große Peter Sellers wiederum durfte die Rolle des Clare Quilty (quasi Humberts ähnlich unmoralischer Gegenspieler, der Dolores später dazu bringt, Humbert zu verlassen) auf eine Weise ausfüllen, die mit dem Roman wenig zu tun hat. So wurde aus einem literarischen Drama, das Kindesentführung, Manipulation und Missbrauch thematisiert, eine romantische, schwarz-humorige Komödie.

Wie man so "tone-deaf" sein kann? Vor allem als angehendes Regie-Genie? Gute Frage(n). Aber Kubrick sah tatsächlich schon in Nabokovs Roman etwas völlig anderes, als der Autor intendiert hatte. Kubrick sagte damals: "Für mich war 'Lolita' eine sehr traurige und zärtliche Liebesgeschichte." Er verglich sie mit anderen berühmten Liebesgeschichten wie "Anna Karenina" und "Romeo und Julia", die sich ebenfalls "von der Gesellschaft entfremdet" hatten.

Kubricks Film und vor allem die Werbekampagne dazu haben die Lesart von Lolita bis heute auf sehr unangenehme Weise geprägt. Das farbige Filmposter (das man hier sehen kann) zeigte damals das stark geschminkte Gesicht von Sue Lyon. Sie trägt eine rote Sonnenbrille mit herzförmigen Gläsern, lutscht an einem roten Lolli, mit rot geschminkten Lippen. Ein Bild, das im Film an keiner Stelle auftaucht. Vielen gilt das Poster heute als ikonisch – aber es zementierte die falsche Lesart der Geschichte.

"Lolita" wird hier und in vielen späteren Arbeiten, die auf sie Bezug nehmen (zum Beispiel im Song "Lolita" von Lana Del Rey), zur lasziven, verführerischen, jungen Frau, die sie bei Nabokov niemals war. Da ist sie die 12-jährige Dolores Haze. Ein kindliches Mädchen, das nur in Humbert Humberts Erzählung und Fantasie zur Lolita wird. Ein Mädchen, das ohne Vater und mit einer gefühlskalten Mutter aufwachsen musste und in dieser vulnerablen Zeit in die Fänge eines manipulierenden Pädophilen gerät.

Adrian Lyne hat Vladimir Nabokov besser verstanden

Auch der Regisseur Adrian Lyne liebte den Roman von Nabokov und wollte daraus ein arthousiges Drama machen. Ein Vorhaben, dem man durchaus mit Skepsis begegnen konnte, war Lyne damals doch vor allem für den Kultfilm Flashdance und für Erotik-Dramen wie 9 ½ Wochen, Eine verhängnisvolle Affäre und Ein unmoralisches Angebot bekannt.

Aber im Gegensatz zu Kubrick hatte Lyne verstanden, dass man "Lolita" nicht als Liebesgeschichte lesen darf. Vermutlich dauerte es deshalb eine Weile, bis er das passende Drehbuch dafür hatte. Erst versuchte es James Dearden, dann der Autor Harold Pinter, dann David Mamet und schließlich Stephen Schiff. Der war ein geschätzter Kulturjournalist und Filmkritiker des Magazins "New Yorker" und hatte noch nie ein Drehbuch geschrieben. Aber der damalige Lolita-Produzent Richard Zanuck erinnerte sich an Schiff, weil dieser einige Jahre zuvor gebeten wurde, für eine damals nicht realisierte Verfilmung einige Szenen zu schreiben, die Zanuck sehr gelungen fand.

Schiff und Adrian Lyne merkten dabei schnell, dass sie ähnlich auf den Stoff blickten. Schiff erinnert sich in einem Artikel im "Esquire Magazin": "Von unserem ersten Treffen an war mir Adrians Befürchtung bewusst, dass das Publikum Humbert einfach hassen würde. Die Sorge war: Wie bekommt man das Publikum, das versteht, dass das, was Humbert tut, abscheulich ist, dazu, ihn als jemanden zu sehen, mit dem man Zeit verbringen möchte?" Damit wollten sie quasi die perfide Wirkung von Nabokovs Roman filmisch adaptieren, der die Leser:innen über seine Sprache dazu verführt, einem pädophilen Vergewaltiger zu lauschen.

© ALPHATEX S.A.

Jeremy Irons und Dominique Swain als Humbert und Dolores

Die Besetzung wurde die nächste Herausforderung. Harold Pinter hatte Lyne einmal gesagt, als er am Drehbuch schrieb: "Wenn Sie einen Schauspieler wollen, der keine Angst hat, schlimme Typen zu spielen‚ holen Sie Jeremy Irons‘." Aber Irons wollte Humbert nicht spielen. "Ich habe schon genug Verrückte gespielt", sagte er zu Lyne. "Ich brauche das gerade so dringend wie einen Schuss in den Kopf."

Aber er ließ sich überzeugen. Bei der Besetzung der Dolores fiel die Wahl auf die damals 15jährige Dominique Swain, die in den sexuell aufgeladenen Bildern von einem 19-jährigen Körper-Double vertreten wurde. Es war das erste Mal, dass Swain bei einem Film vor der Kamera stand, zuvor war sie nur in diversen Werbespots zu sehen. Nachdem sie das Buch gelesen hatte, sagte Swain laut "Esquire" zu ihrem Manager Rich Leo, der sie bei Lyne ins Spiel gebracht hatte: "Man sieht im Buch alles nur durch Humberts Augen. Lolita hat keine eigene Perspektive. Ich kann ihr eine geben."

Adrian Lynes Film nimmt trotzdem – wie das Buch – durchgehend Humberts Perspektive ein und verstärkt diese durch ästhetische Mittel. Die Landschaften während des Roadtrips sind wunderschön gefilmt, die Musik ist durchgehend geschmackvoll, die Farben sind sanft und anmutig. Sein erster Blick auf Lolita ist gewollt kitschig und grotesk lasziv. Sie liegt in weißen Shorts, mit einem nassen, weißen Oberteil bekleidet, Zeitung lesend unter einem laufenden Rasensprenger. Dazu läuft ein Filmscore, der in romantischen Dramen ertönt, wenn der Held sein Love Interest zum ersten Mal sieht, und man schon am Klang der Geigen erkennen kann, dass die beiden sich kurz vor dem Abspann in den Armen liegen werden.

Diese Inszenierung ist das filmische Äquivalent zu Humbert Humberts eloquenter, poetischer Sprache im Roman. Auch Humbert Humberts eigene psychologische Rechtfertigung für seine Lust auf junge Mädchen wie Dolores (die er später immer wieder gewaltvoll auslebt, obwohl er das in seinen Aufzeichnungen recht blumig umschreibt) erstrahlt bei Film in schönster Arthouse-Kino-Pracht, als sei sie bloß die Vorgeschichte zu einer tragischen Liebes- und nicht einer Missbrauchsgeschichte. Hier kann man die Szene sehen:

Nach und nach bricht Lyne aber diese Inszenierung. Während Nabokov in seinem Roman in einigen Szenen durchblicken lässt, dass Humbert jegliche Moral abhanden gekommen ist, wird Lyne im direkten Vergleich sogar deutlicher als Nabokov. Zum Beispiel beim bizarren Duell zwischen Humbert und dem vermeintlichen Gegenspieler Clare Quilty am Ende des Films. Oder in einer Szene, in der Humbert Dolores erkennbar gegen ihren Willen zum Sex zwingt, den sie regungslos über sich ergehen lässt. Adrian Lyne zeigt also durchaus, wer sich hinter der Fassade des kultivierten College-Professors verbirgt, was in diesen Momenten umso intensiver wirkt, weil es in einen oberflächlich sehr schön aussehenden Film einbricht.

Dolores braucht neue Freund*innen

Es lohnt also wirklich, Adrian Lynes Lolita noch einmal anzuschauen – am besten als Startpunkt für den Sprung in ein Rabbit Hole, das viele düstere und erhellende Kapitel zutage bringt. Die helleren Kapitel sind dabei vor allem Journalistinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen und Autorinnen zu verdanken, die der Wirkung und der Geschichte der Figur Lolita nachspüren, oder sie feministisch umdeuten.

Jamie Loftus hat zum Beispiel vor einigen Jahren den mehrstündigen "Lolita Podcast" produziert, der die komplette Kulturgeschichte dieses "doomed icons" aufarbeitet – inklusive der hier genannten Filme.

Außerdem wurde Ende letzten Jahres der wütende Roman "Bye Bye Lolita" von Lea Ruckpaul veröffentlicht. Die deutsche Autorin erzählt Nabokovs Geschichte dabei durchgehend aus der Perspektive der Dolores Haze. Für Ruckpauls Dolores – die Ende dreißig ist, als sie mit dem Schreiben beginnt – ist das Schreiben eine Trauma-Therapie und eine Selbstermächtigung. Sie will kein Opfer sein. "Beim Schreiben kann ich die Dosis des Schmerzes regeln", heißt es in Ruckpauls Roman. Und wenig später: "Ich bin nicht das mit den Beinen baumelnde Mädchen, nicht eure heimliche geile Bumsphantasie! Sorgt dafür, dass eure Erregung unentdeckt bleibt, während ihr lest, was ich schreibe. Ich bin nicht die Schlampe, die jeder ficken kann, weil ihr eindringende Schwänze gleichgültig geworden sind. Ich bin nicht das missbrauchte Kind. Nicht das Kind, das einen Liebesbeziehung mit einem Erwachsenen hatte, nicht das junge Ding, das es zu weit getrieben hat und dann eben leider die Rechnung bekommt, für das Bezirzen eines Mannes, der nicht anders kann, wegen seiner vielen Erektionen. Ich bin nicht das arme Opfer eines sexuellen Missbrauchs, ich bin des Mitleids nicht wert – ich bin die, die euch das Messer zwischen die Rippen rammt und euch dabei in die Augen sieht."

Wer dem "Lolita Podcast" lauscht , wer Lea Ruckpauls "Bye Bye Lolita" liest, wer die Musik der schwedischen Rockband Dolores Haze hört, oder wer den Roman "Mein kleines Prachttier" von Lucas Rijneveld kennt (der inspiriert von Nabokov eine ganz ähnliche Geschichte erzählt, geschrieben von einer non-binären Person, die weiblich gelesen aufgewachsen ist), der oder die spürt, dass die Zeit der Dolores Haze vielleicht jetzt erst so richtig gekommen ist.

Dank Mitstreiter*innen wie die hier genannten wird nämlich endlich ihre Perspektive erzählt und deutlicher betont, was Nabokov schon in seinem Prolog klar machte und auch Adrian Lyne in seinem Lolita-Film unterstreicht: Wir sehen hier einem Verbrecher zu und wir haben diesem ollen Stelzbock Humbert Humbert schon viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als er verdient hat.

Zeit also, in neuen Filmen, Romanen und Songs zu erforschen, wie Dolores Haze ihr Trauma überwunden hat und es nun all den lüsternen Mackern, die sich eigentlich nie für ihre Geschichte interessiert haben, mal so richtig zeigt.

DK