Was uns Erpressung von Alfred Hitchcock über sein Handwerk lehrt

Die Dokumentation Becoming Hitchcock zeigt ausgehend von seinem ersten Tonfilm Erpressung (1929), wie Alfred Hitchcock schon früh die Elemente und Ideen etablierte, die sein Schaffen prägen sollten.

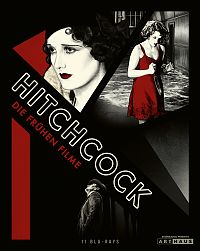

Die ARTHAUS-Box Alfred Hitchcock: Die frühen Filme kam letzten August zum 125. Geburtstag des Regiemeisters auf den Markt und versammelt zehn seiner frühen Werke – von der Stummfilmzeit bis zu den ersten Tonfilmen. Teil der Box ist auch die faszinierende Dokumentation Becoming Hitchcock, die in wenigen Wochen – genauer: ab dem 10. April – digital erhältlich sein wird. Laurent Bouzereau wirft darin einen sehr genauen Blick auf den ersten britischen Tonfilm Erpressung aus dem Jahr 1929 und zeigt, wie sich Hitchcocks Handwerk und seine Trademark-Elemente schon damals formten. Sprecher der Dokumentation ist der Historiker, Kritiker und Filmemacher Elvis Mitchell.

Ein Messer, ein Mord, ein Vorhang

Die Kriminalgeschichte, die Hitchcock in Erpressung zeigt, ist eine Adaption des Theaterstücks gleichen Namens von Charles Bennett. Die Geschichte kreist um die junge Alice White (Anny Ondra) und ihren Freund Frank Webber (John Longden), der bei Scotland Yard arbeitet. Nach einem Streit verabredet sich Alice trotzig mit dem Künstler Crewe (Cyril Ritchard). Nach ihrem Restaurant-Date begleitet Alice Crewe in dessen Atelierwohnung, wo er sich als übergriffiges Arschloch entpuppt, und sie vergewaltigen will. Alice wehrt sich, greift ein Brotmesser und ersticht ihn.

Eine mit Blick auf Hitchcocks zukünftige Werke faszinierende Szene, denn Alice tötet ihn hinter einem Gardinenvorhang. Sie flüchtet und vergisst leider ihre Handschuhe, die ihr eigentlicher Freund Frank später findet, der als Inspektor den Mord untersuchen soll. Als er Alice zur Rede stellt, taucht der von Donald Calthrop fies-charismatisch gespielte Gauner Tracy auf, der sie erpressen will, weil er den Mord gesehen hat. Ein Spoiler vorweg: Am Ende von Erpressung gibt es eine bahnbrechende Verfolgungsjagd, als Tracy ins Britische Museum flieht.

Plötzlich ein Tonfilm

Erpressung war eigentlich als Stummfilm gedacht, Hitchcocks Produzenten von British International Pictures beschlossen dann aber mitten in der laufenden Produktion, eine Marke zu setzen und Englands ersten Tonfilm ins Kino zu bringen – was dann im Jahr 1929 tatsächlich passierte. Die Stummfilmversion wurde wenig später auch veröffentlicht, da noch nicht alle Kinogänger:innen den "talkies" erlegen waren.

Für Alfred Hitchcock war diese Entscheidung natürlich eine Herausforderung, aber – das zeigt Becoming Hitchcock – sie frustrierte ihn nicht, sondern kitzelte eher seine Innovationslust, die sich später in seiner Karriere noch eindrücklicher entfalten sollte. Obwohl Hitchcock im Stummfilm "die reinste Form des Kinos" sah, wie er einmal sagte, fand er für die Tonfilm-Version von Erpressung erstaunliche Lösungen. Das begann schon bei dem nicht unwesentlichen Problem, dass sein Star Anny Ondra mit einem sehr starken Akzent sprach, der nicht zur Rolle passte. Hitchcock hatte schon viele Szenen mit ihr abgedreht, konnte sie also nicht einfach auswechseln: Also holte er Schauspielerin Joan Barry an Bord, die Ondras Parts aus dem Off ins Mikro sprach, während Ondra nur die Lippen bewegte.

© Arthaus / Studiocanal

Der bewährte Hitchcocktail

Becoming Hitchcock arbeitet eine These am Beispiel von Erpressung besonders eindringlich heraus: "Die frühe Filme gaben den Ton vor für alle Filme, die Hitch später machte." Dieser Satz fällt exakt so in der gut einstündigen Doku. Vor allem die einzelnen Elemente, die später zu seinen Trademarks wurden und den, kalauernd gesprochen, schmackhaften "Hitchcocktail" ergaben, lassen sich fast alle in Erpressung festmachen: "Es gibt Blondinen, die falsche Person, Schurken, Ermittler, Verfolgungsjagden, Humor, Essen, Sex, Spione, Voyeurismus, Suspense, Sexualität und Mord." Die bevorzugte Art des Mordens bereits hier: erdolchen.

Erpressung hat außerdem einige Sequenzen, die schon sehr deutlich diese geniale Hitchcock-Sensibilität zeigen, wenn es darum geht, die psychologische Unruhe eines Charakters visuell zu interpretieren. Alice ist nach dem Mord von Schuldgefühlen geplagt und streift ruhelos durch die hektischen Straßen der Stadt. Überall glaubt sie Zeichen zu erkennen, dass man ihr die Tat irgendwie ansieht. Hitchcock verdichtet das in Alices Blick auf eine Lichtwerbung für eine Cocktailbar. Wir sehen darauf einen stilisierten Cocktailshaker in Bewegung, darunter die Worte "Good Cocktail". Nach einer Weile verwandelt sich der Shaker in ein Messer, das immer wieder auf die erste Silbe des zweiten Wortes sticht: "Cock". Kein Zufall, sondern eine Metapher für die verhinderte Vergewaltigung.

Das Bild hat Vorfahrt

Becoming Hitchchock sieht in dieser Szene einen der ersten großen visuellen Geniestreiche des Regisseurs – und erklärt seinen Einfallsreichtum und seinen Innovationswillen auch mit dem Übergang vom Stumm- zum Tonfilm. Hitchcock habe schon in den früheren Stummfilmen "so visuell" wie möglich gearbeitet und Texttafeln eher reduziert verwendet. Obwohl er später großen Wert auf gute Dialoge und Drehbücher gelegt habe, sei Hitchcocks Arbeitsweise auch bei den Tonfilmen immer noch von der visuellen Umsetzung geprägt gewesen, die bei ihm stets Vorrang hatte, um ein Motiv oder eine Emotion zu vermitteln.

Ein weiteres Beispiel, die auch schon Hitchcocks Kreativität im Umgang mit Sound zeigt ist die Frühstücksszene mit Alice, die in ihrer Paranoia nur das Wort "Knife" hört:

Mit Hitchcock in der U-Bahn

Erpressung hat außerdem einen der ikonischsten Cameo-Auftritte von Alfred Hitchcock (den Sie im Aufmacherbild sehen können): In der ersten Hälfte des Filmes sieht man eine U-Bahnszene, in der Hitchcock ein Buch liest und von einem Jungen gestört wird. Alice und Frank sitzen dabei nur eine Reihe weiter. In Becoming Hitchcock sagt der Regisseur zu seinen Cameoauftritten: "Alles begann mit dem Mangel an Komparsen in meinem ersten Thriller. Seitdem habe ich versucht, in jeden meiner Filme zu gelangen. Ich mag es nicht, aber ich kann der Faszination nicht widerstehen. Wenn ich es tue, verbünden sich Kameramänner und Techniker und Schauspieler, um es mir besonders schwer zu machen, aber ich kann nicht aufhören." Dabei tauche er gerne "früh im Film" auf. "Damit die Zuschauer nicht suchen müssen."

Die Spannung der Charaktere gibt das Tempo vor

Das Finale von Erpressung zeigt in für damalige Verhältnisse spektakulären Bildern ein Element, das ebenfalls zum Trademark eines guten Hitchcock-Films wurde: die alle Spannungen des Films in sich tragende Verfolgungsjagd. "Purer Hitchcock" sei das, heißt es in Becoming Hitchcock, bevor der Regiemeister selbst zitiert wird und erklärt, wo er die Inspiration dafür fand: "Ich habe mehr von Schriftstellern wie John Buchan, J.B. Priestley, John Galsworthy und Marie Belloc Lowndes entliehen als von Filmen. Ich mag sie, weil sie mehrere Verfolgungsjagden und viel Psychologie haben. Meine Verfolgungsjagden nutzen die Ressourcen moderner Filmtechnik kombiniert mit dem, was ich aus den Büchern kenne." Hitchcock sagt, diese Jagden seien "die ultimative Belohnung", vor allem, wenn die Spannungen der Charaktere das Tempo vorgäben.

Die Verfolgungsjagt am British Museum. © Arthaus / Studiocanal

Erpressung ist erzählerisch vielleicht nicht unbedingt ein Meisterwerk, und auch das Tempo wirkt manchmal ein wenig off. Aber gerade mit dem Wissen um Hitchcocks spätere Meistwerke lohnt sich dieser sehr genaue Blick auf den Film, den Becoming Hitchcock von Laurent Bouzereau alten und neuen Fans hier anbietet.

DK