La famiglia: Warum uns die Mafia so fesselt

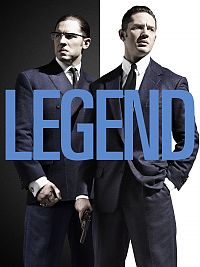

Ob Francis Ford Coppolas Mafia-Epos Der Pate, Brian De Palmas Carlito`s Way und Die Unbestechlichen, Brian Helgelands Legend – das organisierte Verbrechen ist tief im Kino verwurzelt.

Wenn man in Japan in einer der heißen Quelle baden möchte, für die das vulkanisch hochaktive Land berühmt ist, sollte man keine Tätowierungen tragen. Sie gelten bis heute in vielen öffentlichen Onsen als Ausschlusskriterium. Das mag auch mit der Verbindung von Tattoos und Mafiazugehörigkeit zu tun haben – den Zeichen auf der Haut eilt in Japan noch immer ihr schlechter Ruf voraus, für kriminelle Verbindungen zu stehen. Im japanischen Kino jedoch werden Gangsterstorys über Yakuza gerne erzählt, das US-amerikanische und das europäische Kino kennen das Genre des Mafia- oder Gangsterfilms ebenso nur zu gut. Aber was reizt Regisseure und Publikum eigentlich an diesem Stoff?

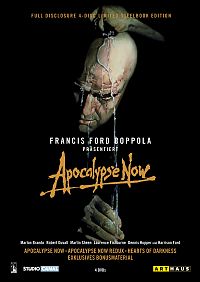

Ein wichtiger Aspekt der Beliebtheit von Geschichten im Milieu des organisierten Verbrechens sind die familiären Verstrickungen – in denen man sich als Zuschauer*in durchaus wiedererkennen kann, auch wenn es in der eigenen Verwandtschaft keine Killer, Femme Fatales oder Paten gibt. Aber so ähnliche Typen und so ähnliche Verhältnisse? Wetten, dass … Apropos Paten: Mit seiner Trilogie Der Pate, Der Pate II und Der Pate III hat Francis Ford Coppola wesentlich zur Definition des Genres beigetragen. Zu Coppolas Method Directing – gemeint ist sein unverwechselbarer Arbeitsstil, mit dem er später das Set von Apocalypse Now in ein für alle Beteiligten beängstigend realistisches Reenactment der Umstände des realen Vietnamkriegs verwandeln sollte –, gehört die Tatsache, dass er wichtige Rollen des Epos mit echten Familienmitgliedern besetzte.

Coppola betrachtet seine (Anti-)Helden wohlwollend

Die Blutsbande sind eine der Säulen der Geschichte der Corleones, eine andere ist ihre Firmenstruktur. Die Effizienz des Clans bei strenger Hierarchie ließ schon in den 1970er Jahren vielleicht sogar bei den politisch progressiven Kinogänger*innen und Kritiker*innen eine gewisse Nostalgie aufkommen. Don Vito hatte noch Klasse, diese Klasse ging alsbald verloren. Die schleichende Verwahrlosung selbst des Gangsterethos geht einher mit dem wirtschaftspolitischen Siegeszug des Neoliberalismus, der weltweit um dieselbe Zeit begann – und in dem es Familienunternehmen wie das der Corleones schwerhaben, sich gegen die großen Konzerne und deren Flexibilität durchzusetzen. Wohingegen Verrat und Konkurrenz universale Themen des Lebens sind, die sich in Clan-Geschichten spiegeln.

Einer der großen US-amerikanischen Regisseure neben Coppola – und natürlich Scorsese! –, der sich intensiv mit Mafiatropen auseinandergesetzt hat, ist Brian

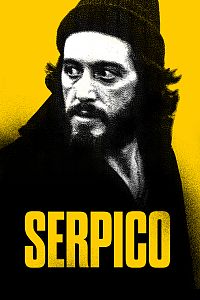

De Palma. Einen großen Erfolg landete er mit Scarface, in der Hauptrolle Al Pacino, der als Michael Corleone in Coppolas Der Pate seinen Durchbruch gefeiert hatte. Ähnlich wie bei Scorsese, inszeniert De Palma seine Gangsterfiguren als kaputte Typen, die mit der Welt nie ins Reine kommen. Dagegen betrachtet Coppola seine (Anti-) Helden wohlwollender – es sind latent gute Typen, die von den Umständen geformt und wegen ihres Verantwortungsbewusstseins zu skrupellosen Verbrechern wurden.

Triggerwarnung: Eine gewisse Zärtlichkeit im Umgang mit den männlichen Protagonisten, die Opfer ihres eigenen Testosteronüberschusses werden, kann auch De Palma nicht verhehlen. Bester Beweis ist die fiktionale Biografie des anständigen Kriminellen Carlito Brigante in Carlito’s Way – wieder mit Charakterdarsteller Al Pacino in der Hauptrolle. Carlito macht die bittere Erfahrung, dass die Fesseln des eigenen Milieus über die Herkunft aus einer bestimmten Familie hinausgehen, und dass sich eine Biografie, die auf der die schiefen Bahn geschrieben wurde, nicht so leicht wieder geradebiegen lässt.

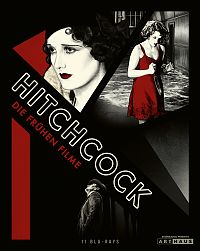

Darin stecken Anküpfungspunkte und Brüche mit Traditionslinien, wie sie in der Wirklichkeit für das Miteinander und Gegeneinander der verschiedenen Generationen ebenso typisch sind. Fleißig nutzte De Palma das Genre als Bühne für seine künstlerischen Idiosynkrasien und ließ beim Publikum interessante Gedankenspiele aufkommen: Wie würde ein Mafiafilm von Alfred Hitchcock in den 1980er Jahren aussehen? Vielleicht so wie De Palmas Die Unbestechlichen – inklusive filmhistorisch beflissenem Eisenstein-Zitat. Filmgeschichte, Hitchcock und Eisenstein mal beiseite gelassen, ist die Schlüsselszene mit dem Kinderwagen auf der Treppe noch immer einfach brutal gut gemachtes Kino.

Es gibt immer wieder zeitgemäße Genre-Updates

De Palma hat den Faden irgendwann verloren, die Filmografie von Scorsese bis zu The Irishman gilt als Beleg dafür, dass Regisseure mit einem Sujet alt werden und dabei sogar das Sujet als gut gealtert darstellen können. Daneben gibt es immer wieder neue und zeitgemäße Annäherungen an die Mafia. Ob es sich um den Krimi Legend von Brian Helgeland nach wahren Begebenheiten um die Gebrüder Kray (beide dargestellt von Tom Hardy) oder um die Aussteiger-Serie Lilyhammer mit Steven Van Zandt nach glaubhaften Wahrscheinlichkeiten handelt – der anrüchige Glam des Gangsterlebens und die Kinohistorie des Mafiafilms sorgen für ständig neue Genre-Updates.

Wer genauer wissen möchte, warum das so fesselnd ist, kann sich zwar leider nicht wirklich bei Tony Sopranos Psychotherapeutin Dr. Melfi auf die Couch legen. Aber die nächste Familientherapie im Kinosessel oder auf dem Sofa des Heimkinos wartet schon. Zuguterletzt dient das Genre auch auf der Suche nach reiner Entspannung vom schnöden Alltag als ewig heiße Quelle.

WF